|

|

|

|

Après

un long voyage, trois semaines ou plus, dans leurs cages, malades du mal de

mer et sans hygiène, la chaleur humide de l'atmosphère, annonce enfin

l'arrivée des condamnés. Après avoir accosté, un médecin vient à bord et,

après s'être assuré qu'aucune maladie contagieuse était présente, le

gouverneur, accueille alors les nouveaux arrivants. |

|

Les

relégués reconnaissables à leurs chapeaux de feutre, débarquent les premiers,

pour être aussitôt convoyés généralement sur un chaland en direction du camp

de St Jean. Les condamnés aux travaux forcés les suivent, et convoyés vers le

camp dans les bâtiments où ils passeraient leur première nuit de déportation

on leur sert un repas composé de riz.

Le

lendemain, les "porte-clefs", condamnés à qui ont donnait la charge

d'ouvrir et fermer les cellules, déverrouillent les portes des anciens, puis,

les distributions des corvées effectuées, c'est au tour des nouveaux

arrivants d'être conduit à la visite médicale, puis au magasin d'habillement,

là, il leur est distribué leur tenue: Un chapeau de paille, une vareuse, et

le célèbre pantalon de toile rayé rouge. Chaque vêtement porte à l'encre

indélébile le numéro matricule, qui sera dorénavant la seule identité du

condamné.

|

|

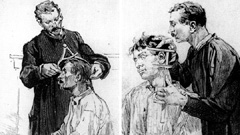

Ensuite, les transportés subissent les formalités de mesures

anthropométriques, mensuration de la tête, des oreilles, des coudes, et le

relevé des empreintes digitales. (Les dix touches de piano.)

|

|

|

Habillés,

fichés, mesurés, et suivant leurs qualifications ou capacités, ils sont dirigés

vers les différents lieux de travail. Les plus instruits se voient, confiés des

emplois de bureau de l'administration pénitentiaire, et pour les autres sans

qualifications, ce sont les travaux dans les camps agricoles ou forestiers, ou,

pour les plus chanceux, les travaux d'utilité dans la ville de St Laurent,

entretien de la voirie, dockers, menuisiers |

|

D'autres

sont affectés à la garde et à l'entretien des animaux d'élevage comme au camp

des Hattes à l'embouchure du fleuve Maroni. Fermé en 1868, il est réouvert en

1910, pour accueillir les malades incurables, impotents et les convalescents.

|

|

Les

incorrigibles et les fortes têtes, sont envoyés à Charvein ou à Godebert.

Traités comme des animaux, nus, sans avoir droit à la parole, sous la surveillance

de gardiens sadiques, les condamnés sont astreint aux plus pénibles travaux.

Godebert et Charvein étaient les camps les plus terribles. Peu y ont survécu. |

|

|

Les

relégués (Les pieds de biches), quant à eux sont séparés des autres condamnés.

Ils s'agissaient d'individus qui avaient purgé la totalité de leur peine en

France, mais que la société avait décidé d'éliminer, en envoyant en Guyane pour

une peine supplémentaire les vagabonds et les récidivistes, si leur état de

santé le permettait. Classé en deux catégories, relégués collectifs et relégués

individuels.

Les

premiers, sont installés au camp de St jean, sous la coupe de l'administration

pénitentiaire, ils doivent en échange, une demi-journée de travail six jours

par semaine. Le reste du temps, ils sont libres, sans pour autant quitter St

Jean.

Les

relégués individuels, faveur admise par l'administration, au vu de leur

conduite antérieure, et pouvant justifier d'un moyen d'existence individuelle, sont

libres de circuler dans toute la Guyane à l'exclusion de Cayenne et des

communes limitrophes avec le Brésil.

Les

relégués peuvent après la sixième année de leur séjour en Guyane, obtenir

l'annulation de leur peine, en formulant une demande devant le tribunal. Cette

faveur, est accordée si le condamné peut justifier d'une bonne conduite, des

moyens d'existence, et de bons et loyaux services rendus à la colonie. Rare

sont les relégués qui réussissent à remplir ces conditions. En cas de refus, la

nouvelle demande ne pouvait être présentée que trois années plus tard.

|

| |

© 2001-2005 Guy Marchal

|